“Você não pode dizer que quando aquele homem estava com o joelho sobre o pescoço do meu irmão, tirando sua vida, com a mão no bolso, que aquele sorriso no seu rosto não dizia ‘estou protegido’. Você não pode dizer que ele não sentiu que fazia parte do seu trabalho assassinar meu irmão e que iria se safar depois. Você não pode dizer que não era aquilo que dizia seu olhar”.

Ao lado de dezenas de ativistas do movimento negro americano, do ator Jamie Foxx e dos jogadores Karl-Anthony Towns, Josh Okogie e Gary Trent Jr, do Minnesota Timberwolves, quem fez esse discurso em uma lotada Câmara Municipal de Minneapolis foi o ex-jogador Stephen Jackson. Seis anos depois de se aposentar de uma carreira cheia de histórias na NBA e com uma fama de falastrão, o ala agora estava no centro das atenções em um dos momentos mais conturbados da história recente dos EUA, o assassinato de George Floyd, negro e amigo de longa data do ex-atleta, pelas mãos de um policial branco. Tudo filmado. De novo.

Stephen Jackson. pic.twitter.com/h6GDmSzGQI

— Jon Krawczynski (@JonKrawczynski) May 29, 2020

Até algumas semanas atrás o Brasil podia dizer que era o único país a conseguir tirar o coronavírus de suas manchetes mesmo durante o momento mais devastador da pandemia em seu território, tudo graças a uma crise política que passeia entre o revoltante, o inacreditável e comentários sobre a Alemanha dos anos 1930. Mas agora temos companhia: os Estados Unidos, mesmo chegando aos 100 mil mortos pelo coronavírus, tem suas ruas e páginas de jornais tomadas por um gigantesco levante popular que exige de uma vez por todas o fim da violência policial contra negros no país. Com quase uma semana de protestos, o tema se tornou tão grandioso que praticamente todos já se posicionaram sobre ele ou foram julgados pelas redes sociais pelo silêncio. A NBA não apenas não ficou de fora como vem tendo papel grande em disseminar o tema e atrair atenção. Se Stephen Jackson deu o pontapé inicial, logo seguiram estrelas como LeBron James, ex-jogadores como Kareem Abdul-Jabbar e Dwyane Wade, técnicos como Dwayne Casey, Steve Kerr e Gregg Popovich e uma leva impressionante de jovens jogadores ativistas como Jaylen Brown, Trae Young e Malcolm Brogdon que foram às ruas protestar. Como nos tempos de Bill Russell, a liga está engajada na luta racial dos EUA até o pescoço.

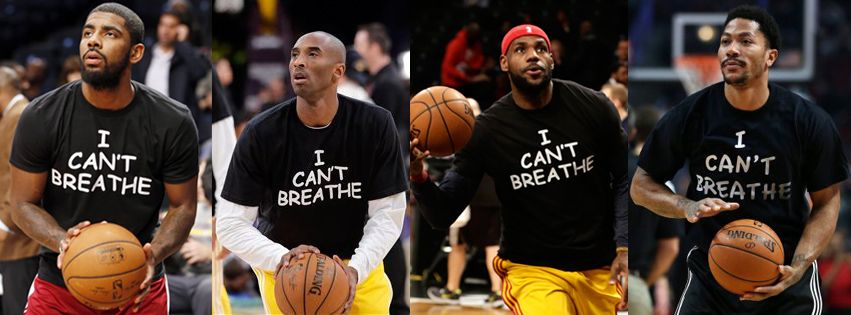

O “vinte centavos” das manifestações americanas, George Floyd foi mais um caso de negro desarmado e sob custódia que foi morto asfixiado por um policial branco no meio da rua durante uma abordagem. Como bem dito em tom irônico no Twitter, a situação foi uma mórbida “volta à normalidade” do país em meio ao clima de exceção da quarentena. A violência policial contra negros é uma rotina incômoda num país moldado por séculos de tensões raciais. Uma prova da falta de novidade está na frase utilizada para guiar as revoltas: “I can’t breathe” (“Não consigo respirar”), frase dita por Floyd enquanto era morto por um policial de sorriso de canto de boca e mão no bolso, foi também a última dita por Eric Garner em 2015 em um crime bem parecido. Na época, jogadores da NBA se solidarizaram com o caso e usaram camisetas com os dizeres no aquecimento das partidas. A liga apoiou a decisão e ignorou a regra que obriga atletas a usarem seus uniformes do time no pré-jogo:

Também não é a primeira vez que as pessoas vão às ruas cobrar, pressionar e se fazerem ouvir no país. Mas já dá pra dizer com alguma certeza que nenhuma reação foi tão intensa quanto dessa vez: ao menos 120 cidades ao redor dos EUA, entre elas Nova York, Los Angeles, Chicago e Atlanta, estão com toque de recolher para tentar forçar as pessoas de volta para suas casas, em vão. No caminho, muitos protestos foram pacíficos e outros nem tanto, seja por confrontos com a polícia -um dos alvos da revolta- ou em casos de pura frustração ou ignorância transformadas em lojas depredadas e saqueadas. Foi motivo o bastante para grupos conservadores atacarem os protestos, dizendo que nada justificava atos violentos e que somente protestos pacíficos podem ser o o caminho. E aqui, de novo, o esporte entrou no jogo social.

Em 2016, ganhou o mundo a história de Colin Kaepernick, quarterback do San Francisco 49ers da NFL que decidiu se ajoelhar durante o hino nacional americano para protestar pacificamente contra, vejam só, a violência policial contra negros nos EUA. Tachado como antipatriota por sua ação, ele logo perdeu seu lugar no time e nunca mais voltou a ser contratado. Mas se o futebol americano ainda é um dos meios mais conservadores dos EUA, a NBA se gaba de ser a “mais progressista liga do país”. O gelo em Kaepernick, somado à ascensão de Donald Trump no mesmo ano, serviram de combustível para descobrirmos jogadores da NBA dispostos a falar sobre os mais diversos assuntos. Naquele mesmo 2016 o quarteto formado por LeBron James, Carmelo Anthony, Chris Paul e Dwyane Wade ganhou palco e falou sobre racismo e violência policial no ESPY, o prêmio esportivo organizado pela ESPN. LeBron, assim como Steph Curry, já bateu boca com Trump no Twitter e subiu a voz após uma apresentadora de TV o mandar “calar a boca e driblar”. Também vimos Russell Westrbook forçar a expulsão de um torcedor do Utah Jazz após ouvir ofensas racistas, Enes Kanter protestar contra o governo Erdogan na Turquia, Kyle Korver escrever sobre privilégio branco e Carmelo organizar um encontro entre população e polícia em Los Angeles para discutir racismo. A própria liga já agiu oficialmente assim quando tirou o All-Star Game da cidade de Charlotte após uma lei estadual barrar o acesso de homens e mulheres trans aos banheiros que escolhessem usar. O paralelo com Kaepernick foi a escolha de LeBron para abordar o assunto de George Floyd pela primeira vez:

Em um vídeo recente, o canal Just Write fala sobre a dificuldade de escrever roteiros que tratem de revoluções sociais. Segundo o autor, o cinema é apaixonado pelas histórias do “escolhido” que vai salvar o mundo, afinal acabamos nos identificando com o personagem principal e assim nos sentimos especiais também. Ele dá como exemplos Matrix e Mr. Robot, onde até existem rebeliões organizadas, mas que servem apenas como pano de fundo para que um herói chegue para salvar a todos. O contraponto é a série de livros e filmes Jogos Vorazes, onde a protagonista Katniss Everdeen vive um arco narrativo diferente: ela não é especial ou escolhida para nada, são suas ações e decisões que a tornam uma figura inspiradora na revolução dos 13 Distritos contra a opressora Capital. Em determinado momento ela nem usada nas ações do grupos, mas apenas como imagem em propaganda para inspirar a rebelião. Já no fim da história, quando sua missão suicida parece próxima de salvar o mundo, outros rebeldes tomam a cena, lutam e conquistam a vitória enquanto a protagonista está caída em um canto. Frustrante para nós TORCEDORES de Katniss, mas uma mensagem poderosa sobre como derrubar governos opressores. Como dito no ensaio, “isso não quer dizer que filmes que usam a mensagem do escolhido sejam ruins, mas é um formato tão comum que sua ideologia -a de que precisamos de uma pessoa extraordinária para nos salvar- está enraizada na maneira que pensamos sobre mudança social”.

A discussão é mais que válida após uma década marcada por inúmeros levantes populares ao redor de todo o mundo, desde a Primavera Árabe às Jornadas de Junho, passando até pela Ucrânia, que acabaram com resultados frustrantes e às vezes nem imaginados por aqueles que tomaram as ruas no primeiro momento. Como transformar um momento genuíno de revolta contra o sistema vigente em uma mudança concreta e desejável? Com megafone em mãos, o armador do Indiana Pacers Malcolm Brogdon falou para uma multidão em protesto em Atlanta nesta semana que “temos o momento a nossa favor”. Segundo ele, “nossos filhos vão lembrar do que vivemos agora e dizer ‘vocês fizeram parte disso'”. Ele tem toda razão, mas é a ação seguinte ao “momento a favor” que é muitas vezes o mais confuso. Escrever histórias sobre revoluções sociais é difícil por seu caráter caótico, não linear e de mensagens confusas, por isso a tentação dos roteiristas pelo “escolhido” que irá unir os insatisfeitos e guiar a nova era. Em texto publicado nesta semana, Barack Obama reafirma a crença no sistema americano e diz que a mudança se dá pelo voto. Mas voto em quem? Os insatisfeitos se enxergam em alguém do sistema político?

Se há o risco da busca pelo salvador da pátria, há também o risco de não haver salvador algum. Movimentos horizontais e sem liderança são interessantes, mas correm o risco de perderem liga em meio aos altos e baixos da luta social. Ao lado de Malcom Brogdon nas passeatas de Atlanta estava Jaylen Brown, ala do Boston Celtics que dirigiu QUINZE HORAS para liderar o movimento depois de convocá-lo pelas redes sociais. Com apenas 23 anos de idade, Brown tem uma história de vida interessante: vem de uma família de acadêmicos e é da quarta geração que fez universidade, algo não muito comum em famílias negras nos EUA e muito menos entre jogadores da NBA, geralmente oriundos de lares complicados. Ele não só fez universidade como escolheu a Universidade da Califórnia em Berkeley em vez da Universidade de Kentucky e outras forças do basquete pensando exclusivamente na vida acadêmica. Lá ele estudou a história do movimento negro nos EUA e foi o primeiro calouro aceito no curso “Fundamentos Teóricos dos Estudos Culturais do Esporte e da Educação”. Ele é tão fora da curva que já disse que quer um dia ser presidente do sindicato dos jogadores e no All-Star Weekend, ao invés de participar das épicas festas privadas regadas a luxos, organizou um encontro sobre tecnologia para unir atletas, empresários e membros da indústria do entretenimento. “Muita gente espera o fim da carreira para dar início a outras atividades, mas achei que seria melhor começar antes. Colocar o pé na porta e se educar, especialmente em investimentos em tecnologia, que é onde o dinheiro está”, disse.

No documentário The Last Dance, Michael Jordan deixa claro como sua influência na cultura, nos mercado publicitário e no imaginário popular só foi possível pelo o que ele fazia em quadra. Que isso não seria possível se ele fizesse só um par de pontos por jogo. A nova geração da NBA parece ter percebido isso, mas levado também ao patamar social: Trae Young fala em um palco em uma manifestação popular porque ele é capaz de cestas absurdas numa quadra de basquete e já é um dos jogadores mais populares entre os mais jovens. Jaylen Brown poderia ser o jovem mais culto e ambicioso do mundo, mas as pessoas param para ouvi-lo também porque ele é um dos principais jogadores do Boston Celtics. Não sei se isso é justo ou correto, mas o esporte é uma “instituição inevitável”. Como LeBron James percebe há tempos, desde que tirou uma foto com um casaco e touca para protestar contra a morte de outro negro pelas mãos da polícia, o jovem Trayvon Martin em 2012, visibilidade é poder. Como Katniss Everdeen em Jogos Vorazes, os atletas da NBA podem se tornar a voz e o rosto da revolução, mas é preciso uma multidão atrás deles.

A força social dos jogadores tem um preço: a cobrança. No início da temporada, durante todo o imbróglio entre a NBA e a China provocado pelo tuíte do General Manager Daryl Morey a favor dos protestos de Hong Kong, muita gente partiu para cima dos atletas cobrando posicionamento deles também neste caso. Ao não receberem nada, os acusaram de estarem abaixando a cabeça para a ditadura chinesa e seus bilhões de dólares. Até pode ser, mas os jogadores têm coerência: quando o assunto é racismo e violência policial dentro dos EUA, onde nasceram e cresceram como negros, eles falam e opinam.

Se os problemas raciais são tão frequentes nos EUA e a violência policial uma constante, vale perguntar: por que a revolta estourou agora? Não no sentido de questionar e deslegitimar a causa, mas para entender o que fez esse caso ser a gota d’água. Como nos protestos de 2013 no Brasil, talvez a gente nunca entenda de verdade ou fique na dúvida entre dezenas de teorias, mas vale especular. Desde que a pandemia começou, cerca de 40 MILHÕES de americanos pediram auxílio desemprego para o governo e, claro, o grupo mais afetado foi o dos negros. Como dito pelo New York Times: “os negros têm uma probabilidade um pouco maior de perder empregos ou renda na recessão. Eles estão mais preocupados com o custo financeiro do vírus do que os americanos brancos e têm muito menos recursos disponíveis para enfrentá-lo, já que ganham menos e têm menos possibilidade de acumular e gerar riqueza. Eles também estão morrendo pelo vírus a taxas mais altas que os brancos”. Em Minneapolis a situação é ainda pior, com a cidade sendo considerada uma das mais desiguais dos EUA por critérios de raça: a taxa de pobreza de negros é 32% enquanto a de brancos é 7%. E, segundo matéria da Folha de S.Paulo, 76% dos brancos tem casa própria contra só 24% dos negros, a terceira maior diferença no país inteiro. Se ser negro nos EUA sempre foi difícil, a pandemia levou esse estresse ao extremo. Ser negro em Minneapolis sempre foi difícil, a morte de George Floyd deixou isso ainda mais óbvio. Como disse Tobias Harris, ala do Philadelphia 76ers, em texto publicado nesta quarta, a revolta é, sim, sobre raça. Então mesmo quando o problema é a violência, as instituições, a economia, moradia ou o presidente, a questão ainda é sobre ser negro nos EUA.

Posso estar extrapolando e dando passos demais rumo ao futuro agora, mas vejo que a desigualdade social e racial não só são importantes na revolta atual como podem influenciar o futuro da própria NBA. Um número enorme de donos de times da liga são próximos do presidente Donald Trump, que chama os manifestantes de “bandidos” e que é inimigo declarado do movimento que toma as ruas, acusando-o até de “terrorismo doméstico”. Um desses aliados e financiador de sua campanha é Tilman Fertitta, dono do Houston Rockets, com patrimônio avaliado em 4 bilhões de dólares e que já disse que “é bom ser importante, mas o importante é ser bom”. Ele é também o cara que demitiu QUARENTA MIL funcionários de suas empresas apenas TRÊS SEMANAS depois do começo da quarentena. Outro parceiro é Micky Arison, bilionário dono do Miami Heat e de uma rede de cruzeiros fundada fora dos EUA para não pagar impostos no país e que agora, com seu ramo em pausa indeterminada, pede ajuda financeira ao governo americano. A família DeVos, dona do Orlando Magic, não só tem um membro como secretária de Educação do governo Trump como é mecenas da nova direita americana. Josh Harris, um dos donos do Philadelphia 76ers, trabalhou como consultor informal de Trump, segundo o The New York Times. Até quando essa geração de jogadores ativistas vão topar jogar para eles? Poderemos, num futuro distante ou próximo, vermos um certo constrangimento como foi com a presença de Donald Sterling no Los Angeles Clippers?

Entre as grandes manifestações confusas da última década estava a Occupy Wall Street, movimento que atacava o mercado financeiro e os bilionários surgidos a partir dele. Em 2013, o economista francês Thomas Piketty conseguiu a proeza de ter um livro de economia virando best-seller com “O Capital no Século XXI”, onde apontou o constante agravamento da concentração de renda como o principal mal do capitalismo atual e a crescente desigualdade como o problema a ser enfrentado daqui pra frente. Ninguém representa essa desigualdade mais que os bilionários que são, na prática, os donos da NBA. A revolta do Black Lives Matter irá chegar até esse ponto? Como os jogadores da NBA, eles mesmos milionários, lidariam com isso? Haverá uma ligação do movimento entre as exclusões causadas pela combinação da desigualdade de renda e o racismo? Os jogadores eventualmente vão se ver como rivais, não parceiros, dos donos dos times onde jogam? Será uma viagem e tanto ver como os EUA mudam depois destas manifestações e como os jogadores agem depois de agirem como lideranças.

Nas costas de Stephen Jackson e no meio da rua tomada por manifestantes, a filha de George Floyd grita “papai mudou o mundo”. Provavelmente ela tem razão, mas ninguém sabe exatamente o que vem pela frente.

"Daddy Changed The World!"

A beautiful message from George Floyd's daughter ❤️🙏 @DaTrillStak5

(via skrptz | IG) pic.twitter.com/2O9F4x6xLx

— Sports Illustrated (@SInow) June 3, 2020